キジバト

今はキジバトという名で定着していますが、私の子どもの頃は、ヤマバトと呼んでいました。その別名のように従来は山地の樹林に生息していたものが、1970年代頃から急速に都市部でも見られるようになりました。今ではスズメやカラスと並んで、身近な野鳥として知られています。(「BIRDER」(文一総合出版)1996年9月号の「身近なハト」アンケート調査でも、ドバトを抑えてNo.1になっています。)

ハトの仲間は、おもしろい繁殖形態を持っています。一年のうちで繁殖可能期間は極めて長く、年に複数回の子育てをします。それを可能にしているのは、ピジョンミルクのお蔭です。ピジョンミルクとは、そのうの内壁の細胞から分泌されるミルク状のもので、たんぱく質、ミネラル、ビタミンが多く含まれています。日本で見られる多くの野鳥が子育てをするのに、栄養価の高いタンパク質を得るために、昆虫類が多く発生する春~夏に集中しますが、ハト類はビジョンミルクをヒナに与えることで、長期の繁殖期間を得ることができました。同様の給餌をする鳥としては、フラミンゴやペンギンの一部で知られているのみです。

もうひとつ、ハト類の特技があります。それは水の飲み方です。多くの鳥は、水を飲むとき、嘴に含んだ水を上に向いて、喉に流し込まなくてはなりません。ところが、ハト類は、下を向いたままゴクゴクと水を飲むことができます。同じような飲み方ができるのは、カエデチョウ科(ブンチョウなど)のほか、一部の鳥のみです。

キジバトの英名は、Orientle Turtle Dove(東洋の首に模様のあるハト)。日本では大小に関わらず、皆ハトの名で呼びますが、英名では、大きいハトをPigeon(ピジョン)、小さいハトをDove(ダヴ)と区別しています。

キジバトをつくるときに、意外と間違いやすいのは、その大きさです。

よく見かけるドバトとは、ひとまわり小さく、明らかに大きさに違いがあります。また大きさといえば、体に比して頭が小さく、この点も注意します。

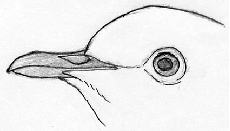

形状で複雑なのは嘴です。ドバトよりも細く、ろう膜(上嘴つけ根のコブ状のふくらみ)も大きく発達していません。(図1.参照)

色彩は非常にデリケートです。額は青灰色ですが、後頭にかけてこげ茶色になります。胸はうす茶色ですが、腹にかけてピンクになり、脇腹の一部から下尾筒にかけては、うすい青灰色になります。翼(肩羽~雨覆~次列風切)もまた複雑でデリケートです。部位の中で微妙に青灰色~うすいピンク~オレンジと変化しています。文章では表現しきれないので、写真図鑑等でよく観察してください。

最後に、キジバトの特徴的な首の横の羽のパターンは、図2を参照してください。

図1.キジバトの嘴

図1.キジバトの嘴 図2.〔首(左側)の模様〕一枚の羽の先端は平ら気味で横一列に並んでいる

図2.〔首(左側)の模様〕一枚の羽の先端は平ら気味で横一列に並んでいる☆バードカラーチャート第6弾の「キジバト」もご参考ください。1,260円